Pubblica, laica e solidale.

Dietro queste tre parole, in apparenza semplici e scontate, si nasconde una prospettiva, una sfida, un impegno che deve essere assunto per costruire un’idea di Scuola che abbia la forza e il respiro per diventare realtà concreta e quotidiana. Tre parole che devono essere un faro in una notte buia, una notte che dura da troppo tempo, una notte che ogni anno diventa più scura.

I dati sulla dispersione scolastica parlano di oltre 3,5 milioni di studenti “persi” negli ultimi quindici anni. Tre milioni e mezzo di giovanissimi che sono usciti dal mondo della scuola senza aver completato il percorso formativo, usciti da questo mondo perché questo mondo non ha più le risorse per farsene carico.

Usciti per entrare in un limbo temporale e spaziale che li lascia sospesi tra ciò che hanno lasciato e ciò che non può esistere: una società in grado, non di assorbirli ma di farli attori-protagonisti del futuro.

Cercare le cause e trovarle può essere un esercizio importante, un esercizio che può apparire complesso ma che, andando a scorrere cifre e numeri degli investimenti e dei tagli degli ultimi anni, appare semplici. La scuola è stata ed è relegata ai margini dell’agenda politica di tutti i governi degli ultimi decenni. Ed oggi raccogliamo impietosamente i frutti malati di queste scelte.

Invertire la rotta appare l’unica rotta possibile.

La dispersione scolastica ha un costo enorme, un costo che si traduce in incapacità di decidere il proprio destino, di non poterlo immaginare, di cadere in uno spazio apatico.

La scuola può essere cambiata da scelte politiche che mirino a renderla il centro propulsivo sociale, il baricentro che può colmare il divario tra periferie e quartieri “bene”, il perno per chiudere la forbice sociale tra chi la crisi economica la paga in termini di qualità della vita e chi la crisi non deve pagarla. Tra gli ultimi che crescono e i primi che diminuiscono.

Le scelte politiche possono dare l’indirizzo, la scuola nella sua complessità deve costruire la pratica attuando “riforme” metodologiche e didattiche che colgano la complessità sociale in essere.

Strutturare il campo per capire dove intervenire.

- L’essere insegnante richiede una continua verifica delle metodologie che non possono essere più quelle che vedevano il corpo docenti dall’altra parte dei banchi. Per costruire il confronto sulle metodologie c’è bisogno di istituire tempi e modi di crescita, tempi e modi strutturati, tempi e modi che costruiscano una rete tra docenti della stessa classe. Una rete che sostenga e regga un nuovo ruolo-docente che porti l’insegnante ad essere una guida in grado di mettere a valore le differenze e le pluralità, differenze e pluralità che in un contesto classe si manifestano in tempi di apprendimento differenti. Tempi da aspettare e coltivare, perché ogni tempo è una persona e ogni persona ha il suo tempo.

Il primo sforzo sta qui e perché questo cambiamento di paradigma complicato avvenga c’è necessariamente bisogno di farsene carico economicamente. Investire per produrre tempi di ricerca sulla “missione” insegnate. - Creare le migliori condizioni possibili per un docente attraverso la creazione di un contesto che riduca drasticamente il rapporto tra insegnanti ed alunni. Per dirla in parole semplice le classi “carri bestiame” sono al contempo la punta dell’iceberg e l’iceberg stesso di ciò che dobbiamo invertire.

Un’insegnante con 15 alunni ha il tempo materiale di portare tutti con sé, un’insegnante con 30 alunni non ha il tempo di imparare i nomi di chi ha davanti. Un’insegnate con 15 alunni ha il tempo di ascoltarli, un’insegnante con trenta alunni ha solo il tempo di fare prove stereotipate ( si va verso la diffusione costante del modello Invalsi). - C’è quindi la necessità di costruire un percorso di pianificazione che porti all’implementazione delle ore settimanali didattiche ed extra-curricolari. Implementare l’orario significa costruire e ri-costruire un luogo aperto il più possibile, un luogo che possa essere punto di riferimento e di aggregazione in quei pezzi di paese che lo stato ha abbandonato a loro stessi -si pensi alle periferie definite “degradate”-, un luogo di progettualità concreta, un presidio permanente in ogni angolo, un presidio per tutti, pubblico laico e solidale appunto.

Tre suggestioni mosse da tre parole, tre suggestioni praticabili concretamente che prevedono- però e giustamente- un grosso investimento economico.

Un investimento economico mosso dalla volontà politica di creare una Scuola in grado di colmare le falle sociali, un investimento in grado di creare un mondo di domani in cui queste falle si inizino a chiudere.

Un governo del cambiamento questo cambiamento dovrebbe porsi…

Autore

Egio Spineto

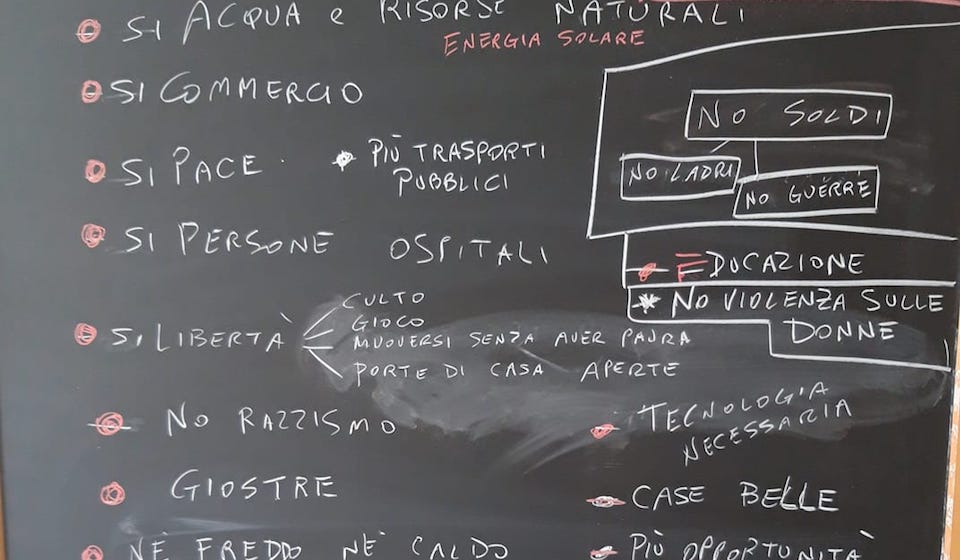

ph. “Cosa serve per essere felici”