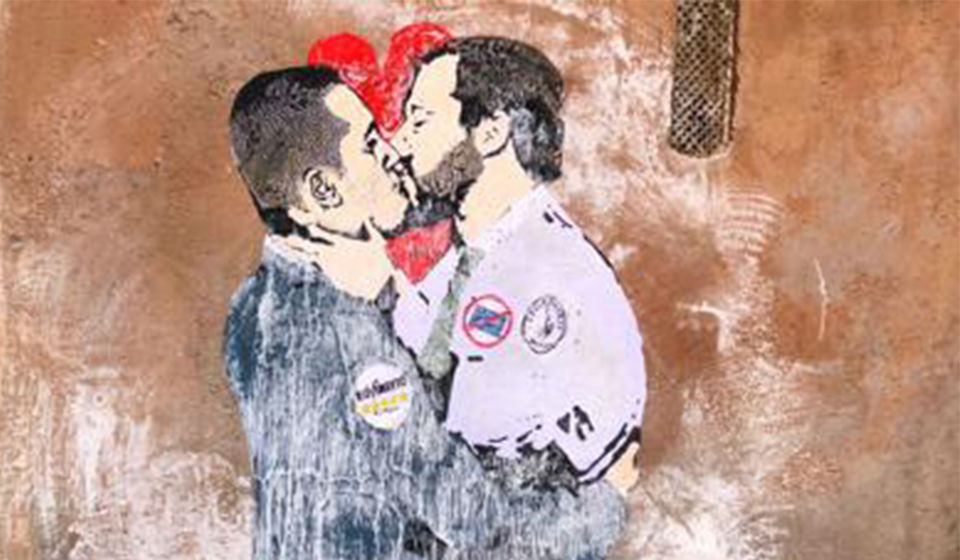

“Il contratto di governo è una rivoluzione culturale del nostro paese”. Così esordiva solo dieci giorni fa attraverso il blog delle stelle Luigi Di Maio, soddisfatto e orgoglioso di aver raggiunto insieme a Matteo Salvini un’intesa per arrivare nelle stanze del potere. I due leader tramite le pompose dirette facebook, le trafilate interviste tra una corsa da un ufficio a un altro e le mansuete dichiarazioni alla vetrata del Quirinale, hanno in ogni modo scansato qualsiasi termine che non fosse “contratto di governo”. Tre parole magiche come scacciapensieri da appendere alle porte del futuro esecutivo e fissate nell’immaginario collettivo per evitare il linguaggio da prima repubblica che in cronologia propose “accordi programmatici”, “compromessi storici” e “prove d’intesa”. Queste erano espressioni formali, che di certo nascondevano dietro al velo della forma il volto freddo del potere e della sua spartizione, ma anche dense di significato e riconducibili a veri progetti di lungo termine, avveratisi o meno. Aldilà della vuota retorica dei due leader sul loro progetto vale la pena capire perché è il contratto a unire due forze politiche anziché un accordo.

Il contratto è una volontà che si riconosce nella volontà di qualcun altro, lega i contraenti ma nel medesimo istante separa le sfere d’appartenenza. Tra i contraenti non vi è un rapporto di fiducia, ma di convenienza, dove gli attori calcolano i guadagni e le eventuali perdite, scambiano beni e dividono profitti, consumano il rapporto patrimoniale dividendo le proprie aree di influenza ed escludendo la moltitudine che è al difuori di quel patto. All’interno del contratto le opzioni sono tutte disponibili, i valori equiparabili e gli individui tutelati dalle stesse garanzie che il contratto ha loro dato: è il pilastro del mercato. I sociologi direbbero che il contratto è il fatto sociale della modernità, modellante le nostre relazioni lavorative e ormai anche sociali, in una rincorsa al guadagno e alla competizione che non lascia indenne neanche il nostro inconscio che si fa sempre più cinico.

Luigi Di Maio e Matteo Salvini, l’uno appena trentenne e l’altro a metà dei quaranta, sono figli della Postdemocrazia di Coulin Crouch, un sistema in cui gli elettori sono individui consumatori di proposte politiche pensate per i talk show, la politica è la gestione delle cose da fare e le ideologie sono solo illusioni di chi è rimasto ancorato al Novecento. Nonostante i due capetti politici si autodefiniscano anti-establishment non rinnegano un metodo che fa proprio il motto tatcheriano “there is no alternative”. Fondano l’esecutivo del cambiamento sulla negoziazione, privilegiano il primato della convenienza sulla politica, del bilanciamento degli interessi anziché della sussunzione dei valori nel mondo delle idee.

Le cinquantotto pagine del contratto grillo-leghista trasudano della concezione mercatista della politica: i candidati ai ministeri sono carrarmatini di un risiko a colorazione gialloverde, dove i due alleati si fanno la guerra come in una trattazione commerciale, tirando i dadi e sperando di fare un numero più alto dell’altro e conquistare l’economia anziché i trasporti, gli esteri invece della giustizia. Mentre illusoriamente convincono l’opinione pubblica che i temi portati avanti in campagna elettorale possano convivere serenamente: la sospensione delle grandi opere con le giunte regionali leghiste settentrionali, i tagli alla spesa militare con la politica securitaria dettata da Salvini e dulcis in fundo il reddito di cittadinanza con la flat tax. Emblematico è il caso delle grandi opere, in particolare dell’alta velocità, simbolo elettorale per i 5stelle tanto quanto per la Lega; sulla scacchiera del governo avanza il ripensamento della Torino-Lione mentre non vi è traccia del Mose, opera di ingegneria contestata e dannosa, ma bacino di interessi per la dirigenza padana. Nella contrattazione delle persone e dei temi viene quindi meno la coerenza dell’indirizzo politico dell’esecutivo, in un gioco a inseguire il consenso, consolidarlo e tenerlo sottochiave fino al prossimo confronto elettorale.

Le parole sono l’espressione più immediata e diretta dei nostri pensieri, e se sono importanti così come ammoniva Nanni Moretti a bordopiscina in un celebre film di fine anni ‘80, il contratto per ciò che rappresenta non è la nostra rivoluzione culturale.

Autore

Andrea Sofia