Il 13 maggio di quaranta anni fa si compiva la “rivoluzione copernicana” della medicina psichiatrica.

Almeno in teoria, la legge 180/78, la “Legge Basaglia” imponeva la chiusura dei 98 ospedali psichiatrici allora presenti in Italia e restituiva piena dignità agli oltre 89mila internati di allora.

Si stava passando da una psichiatria coercitiva e profondamente disumanizzante, all’anti-psichiatria basagliana che pone la persona al centro del processo di cura e, soprattutto, teorizza la struttura profondamente sociale del disagio psichico, che pertanto va affrontato in tal senso.

È stata la prima legge al mondo a stabilire un passo tanto radicale in senso anti-psichiatrico, nonostante ciò ci vollero oltre 20 anni per arrivare alla definitiva chiusura delle stutture manicomiali.

Franco Basaglia, veneto, antifascista militante durante la guerra e per questo prigioniero del regime per un certo periodo diventa direttore dell’ospedale psichiatrico di Gorizia nel 1961, un esilio professionale volontario dovuto al rifiuto del mondo accademico delle sue teorie innovative e rivoluzionarie.

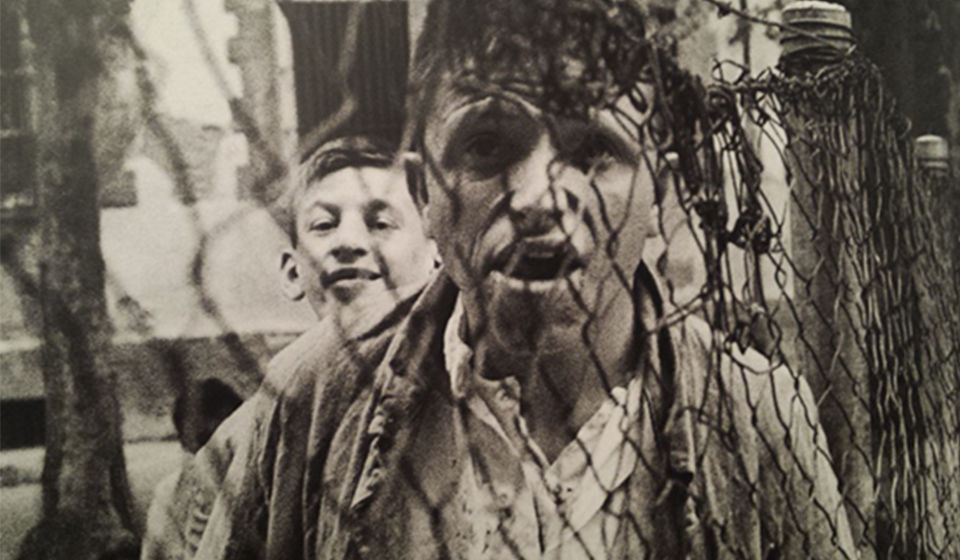

L’impatto con l’istituto manicomiale è drammatico, la struttura di Gorizia (come tutte le altre del resto) è simile ad un carcere o ad un campo di concentramento: muri di cinta, filo spinato, pazienti immobilizzati da cinghie per giorni interi e sottoposti a torture fisiche e psichiche di varia natura, dall’elettroshock alle lobotomie.

La legge che regolamentava a quel tempo i manicomi era un impianto legislativo del 1904 che definire poco all’avanguardia sarebbe un eufemismo, fatta di annullamento dei diritti delle persone internate e di totale dipendenza dal volere dei curanti.

Basaglia, avvalendosi della collaborazione di Antonio Slavich, della moglie Franca Ongaro e del futuro rivale Giovanni Jervis, compie una vera rivoluzione: vengono abbatuti i muri, i reparti chiusi a doppia mandata vengono aperti, i pazienti slegati, il filo spinato viene tolto.

Con un profondo spirito di innovazione ed una visione ferocemente critica dell’istituzione totale, desunta da Michel Foucault ed Erving Goffman, Basaglia distrugge l’impianto terotico-pratico del manicomio impiantandovi quello della comunità terapeutica: i pazienti sono persone in crisi, il cui processo di cura passa per la relazione interpersonale in primis e sociale subito dopo. I medici si svestono dei camici nei corridoi dell’ospedale di Gorizia, i pazienti sono incoraggiati alla responsabilizzazione ed al graduale ritorno alla società con modi e tempi concordati.

Una vera nuova maniera di intendere il disagio psichico operata sulla base di una “rivoluzione copernicana” della teoria psichiatrica: l’esclusione coercitiva in presenza di una presunta, forzata inutilità sociale prima; la focalizzazione sulla relazione stretta tra disagio psichico e struttura dei rapporti sociali poi, ovvero intendere il disagio psichico come elemento perturbante della macro-struttura stessa della società moderna.

Quello della stagione anti-psichiatrica è un corpus teoretico figlio del proprio determinato periodo storico: nasce sull’onda anomala degli anni ‘60 che, passando da Foucault e Laing sublimano il desiderio dei moti del Maggio di Parigi nelle forme di critica al potere ed all’istituzione totale che trovano nell’”Anti-Edipo” di Deleuze e Guattari il corpus ultimo di analisi di come i meccanismi di potere vengano introiettati dagli oppressi. I passi in avanti per uscire dal trauma della Seconda Guerra Mondiale, il nazismo, i bombardamenti civili, i lager, praticano una decisiva alchimia che sintetizza la volontà di oltrepassare l’assolutezza di quei rapporti di potere, in determinati ambiti ciò è stato materialmente possibile e la teorizzazione basagliana, certamente influenzata dal rapporto storico-culturale con l’antifascismo e lo scenario immenso narrato da Primo Levi porta al cambiamento di prospettiva, alla critica, alla teorizzazione e al superamento dell’istituto manicomiale per la prima, e finora unica volta, nel mondo contemporaneo.

La grande lezione che varrà per diversi anni a seguire, per poi, come vedremo, perdersi nella rivoluzione farmacologica degli anni ‘90, è insomma una visione ampia del problema psichico. Una modalità nuova di affrontare il problema: in maniera sociale, innalzando la specificità individuale del soggetto internato, che poteva pertanto essere disumanizzato nella distruzione della sua interiorità; ad una visione sociale delle radici del problema psichico, che va quindi affrontato e risolto nella relazione. E le cui cause vanno filosoficamente e sociologicamente più che clinicamente ricercate nel rapporto con la società.

L’antipsichiatria di Franco Basaglia ha avuto la sua specificità nel riuscire, con la buona pratica derivata da processi di pensiero corretti di restituire dignità a specifici soggetti liberando una parte dell’umanità della vergogna della disumanizzazione che il manicomio-lager operava. Tuttavia ciò che l’impianto teorico che l’antipsichiatria portava con sé in quanto dottrina filosofica (e pertanto in grado di anticipare la realtà) ha una prospettiva teoretica più ampia che abbraccia il campo di definizione dell’uomo nel suo rapporto con il potere (e viceversa), con le strutture della realtà e con la costruzione dell’identità del soggetto.

Cosa eredita la nostra epoca della rivoluzione antipsichiatrica? Del corpus di teorie che del soggetto-psichiatrico volevano la liberazione ai fini di una critica aspra della società che dai lumi della ragione illuminista attraversa la rivoluzione industriale e sfocia nel capitalismo avanzato?

Cosa significano i dati di consumo degli psicofarmaci, in vertiginoso aumento da quel 1987, anno di commercializzazione del Prozac, il primo stabilizzatore dell’umore, la prima pillola funzionale più alla struttura di una società che alla struttura psichica dell’umanità?

Abbiamo iniziato un percorso. Nel prossimo numero proveremo a concluderlo.

Autore